КОЛХО́ЗЫ (коллективные хозяйства, с.-х. артели), в СССР крупные полугосударственные сельскохозяйств. предприятия, в которых обобществлялись труд крестьян и все осн. средства произ-ва (инвентарь, хозяйств. постройки, товарно-продуктовый и рабочий скот и др.

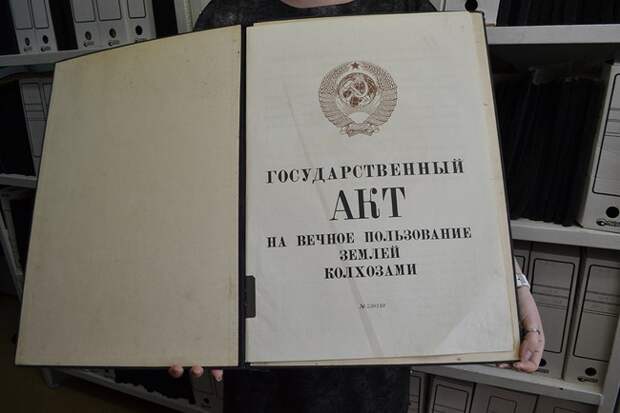

); земля, занимаемая К., являлась гос. собственностью, закреплялась за К. в бессрочное (вечное) пользование. Созданы гл. обр. в 1929–37 в процессе коллективизациииндивидуальных крестьянских хозяйств с целью установления гос. контроля за произ-вом и распределением с.-х. продукции, замены натурального и мелкотоварного укладов крупным обобществлённым товарным произ-вом с.-х. продукции. Наряду с совхозами оставались осн. формой аграрного произ-ва в социалистич. экономике. В 1917–29 термин «колхоз» нередко употреблялся применительно к любым формам коллективного хозяйства – коммунам сельскохозяйственным, товариществам по совместной обработке земли, с.-х., рыболовецким, охотничьим и др. артелям.Осн. формой К. постановлением ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» (янв. 1930) была признана с.-х. артель с высокой степенью обобществления труда и средств произ-ва, что фактически исключало возможность добровольного объединения товарных хозяйств (в отличие от кооперативов, основанных на добровольном объединении произ-ва, сбыта или кредитных операций). С созданием К. в личной собственности крестьян оставались жилые и хозяйств. постройки на крестьянском дворе, мелкий инвентарь, скот в количестве, предусмотренном Примерным уставом с.-х. артели (принят в марте 1930, в новой редакции – в февр. 1935), а в пользовании – небольшой приусадебный участок земли для ведения личного подсобного хозяйства.

Обычный К. нач. 1930-х гг. представлял собой предприятие, организованное на базе инвентаря и тягловых лошадей крестьян, которое, как правило, охватывало одно село и имело ср. пахотную пл. ок. 400 га. Осн. формой организации труда в К. являлась постоянная производств. бригада – коллектив колхозников, за которым на длительный срок закреплялись земельный участок и необходимые средства произ-ва. Механизир. обработка земли в К. осуществлялась с помощью гос. предприятий – машинно-тракторных станций (МТС; создавались с 1929). Формально высшим органом управления в К. было общее собрание колхозников, которое избирало председателя, правление и ревизионную комиссию. Фактически все важные решения принимались под жёстким адм. давлением и контролем парт. и гос. органов. На должность пред. К. избирались люди по рекомендации или по прямому указанию райкомов партии, часто – гор. жители, мало понимавшие в аграрном произ-ве. С введением паспортной системы в СССР (постановление ЦИК и СНК СССР от 27.12.1932) колхозники были исключены из числа лиц, получавших паспорта, что затрудняло их свободное перемещение и трудоустройство вне колхоза.

Взаимоотношения К. с государством первоначально строились на основе контрактационных договоров. Размеры хлебосдачи определялись гос. планом, который составлялся летом в соответствии с видами на урожай и часто менялся в сторону увеличения. В янв. 1933 были введены обязательные, имевшие силу налога, поставки К. государству (заготовки) зерновых, риса, подсолнечника, картофеля, мяса, молока, шерсти, а также погектарное (с 1936 – подоходное) обложение. Учитывался не амбарный урожай, а биологический (был на 20–30% выше фактич. обмолотов). Гос. заготовительные цены, как правило, не превышали затраты К. Оставшуюся после обязат. поставок осн. продукцию или некоторые второстепенные виды с.-х. продукции (пух, перо, щетину и пр.) К. могли продать государству по твёрдым (более высоким, чем заготовительные) ценам. Продажа с.-х. продукции именно государству поощрялась предоставлением К. и колхозникам права покупать дефицитные пром. товары по ценам закупочного фонда. Ещё одним каналом перераспределения с.-х. продукции в пользу государства являлась обязанность К. оплачивать работу МТС зерном, по мере роста численности МТС размеры оплаты росли (к 1937 – ок. 1/3 урожая).

Между членами К. продукция распределялась по трудодням на основе остаточного принципа: после расчёта с государством по заготовкам, возвращения семенных ссуд, оплаты МТС, обновления семенного и фуражного фондов и продажи части продукции государству или на колхозном рынке. По такому же принципу распределялся и денежный доход К. Ср. оплата по колхозному трудодню составляла до сер. 1950-х гг. ок. 36% ср. дневной оплаты пром. рабочего, а годовой заработок был в 3 раза меньше, чем в совхозах, и в 4 раза меньше, чем в пром-сти.

Б. ч. потребляемых самими колхозниками продуктов питания, за исключением хлеба, давали личные приусадебные хозяйства (становились единств. источником поступления продуктов для крестьян в неурожайные годы, когда трудодни практически не оплачивались). Часть произведённой в них животноводч. продукции поступала в гос. фонд через натуральные с.-х. налоги и сборы или реализовывалась крестьянами на рынке. Поэтому государство, с одной стороны, было заинтересовано в развитии приусадебных хозяйств, с др. стороны, опасалось этого развития, видя в приусадебных хозяйствах угрозу возрождения частной собственности и гл. причину отвлечения крестьян от работы в К. Постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» и «О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» (оба 1939) предписывалось отрезать от приусадебных участков «излишки» сверх установленных норм (в том же году было отрезано 2,5 млн. га земли) и было активизировано изъятие у колхозников «лишнего» скота. Действенной формой ограничения размеров личных приусадебных хозяйств являлось налогообложение.

Вел. Отеч. война нанесла тяжёлый удар по К. Посевные площади в 1941–1945 уменьшились на 20%, а обеспеченность К. осн. производств. фондами снизилась на четверть. Поголовье крупного рогатого скота составляло менее 80% от довоенного, свиней – около половины. Осн. рабочей силой в К. стали женщины и подростки. В помощь колхозникам для сбора урожая стали посылать бригады, сформированные из гор. жителей. Несмотря на уход б. ч. мужского населения К. на фронт, трудности воен. времени, снижение валовых сборов хлеба и потерю хлебных районов, занятых герм. войсками, К. в 1941–44 заготовили ок. 70 млн. т зерна (в 1-ю мировую войну было заготовлено и закуплено ок. 23 млн. т).

Оставшаяся после войны в МТС техника была сильно изношена, новые машины в с. х-во фактически не поступали. В результате резко упал уровень механизации труда в К., а общая трудовая нагрузка на каждого занятого трудоспособного работника в 1946 возросла почти вдвое по сравнению с предвоенным временем. Плановые задания по заготовкам не выполнялись, росла задолженность и снижалась доходность хозяйств. Выкачивание ресурсов из аграрной сферы диктовалось задачами первоочередного восстановления пром-сти и модернизации обороны. Поэтому СССР экспортировал зерновые в значит. количестве (10% заготовленного) даже в голодном 1946. Чтобы преодолеть с.-х. кризис и стимулировать работу крестьян в К., государство ужесточило политику в отношении личных приусадебных хозяйств. В соответствии с постановлением СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» от 19.9.1946 у крестьян вновь экспроприировали излишки приусадебных земель. Были также приняты меры по охране колхозного имущества: его кража, присвоение и растрата карались по Указу 1947 «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от 5 до 8 лет с конфискацией или без конфискации имущества. 2.6.1948 Президиум ВС СССР принял указ «О выселении в отдалённые районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни», на основании которого без суда и следствия сроком на 8 лет в 1948–53 выслано св. 33,2 тыс. чел. СМ СССР и ЦК ВКП(б) 18.4.1949 приняли постановление «Трёхлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949–1951 гг.)», в котором ставилась задача в кратчайшие сроки добиться преобладания колхозного и совхозного животноводства над животноводством приусадебных хозяйств (по-прежнему производили животноводч. продукцию, сопоставимую по объёму с колхозной продукцией). Личное приусадебное хозяйство называлось в качестве одного из источников пополнения колхозного поголовья скота. Нищенское существование колхозников побуждало их к бегству в города (ок. 8 млн. чел. в 1946–53), для этого люди вербовались на стройки, шахты, заключали фиктивные браки, прибегали к др. способам ухода из деревни. Государство видело путь подъёма К. в снабжении деревни тракторами (в 1940 в МТС поставлено 557 тыс. тракторов в пересчёте на 15-сильные; в 1953 – 1007 тыс.), в укрупнении К. [в 1940–53 число К. (без рыболовецких) сократилось с 235470 до 91177] и поддержке передовых колхозов.

В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. благодаря начавшейся реализации масштабных гос. программ, направленных на укрепление материально-технич. базы и совершенствование организации колхозного хозяйства, удалось восстановить с.-х. произ-во. В 1952 оно составило 101% к уровню 1940. Однако сельская экономика ещё далеко не оправилась от ущерба, нанесённого войной и мобилизац. мероприятиями государства в первые послевоенные годы. Неурожай 1953 и угроза нового голода вынудили правительство для покрытия продовольств. нужд разбронировать значит. часть гос. резерва.

В сент. 1953 пленум ЦК КПСС впервые поставил вопрос о необходимости повышения уровня жизни колхозников, призвал местные органы прекратить практику ущемления их интересов в отношении подсобного хозяйства. С хозяйств колхозников списывались все недоимки по обязат. поставкам животноводч. продукции государству. Были значительно снижены нормы гос. поставок с.-х. продуктов, существенно повышены заготовит. и закупочные цены. Вместо подоходного налога с личных приусадебных хозяйств, в результате действия которого в убытке оказывались самые рачительные крестьяне, был введён налог с площади приусадебной земли по твёрдой ставке независимо от размера общей суммы доходов. Суммы налога были снижены в 1953 на 50% и в 1954 на 30% с хозяйств, не имевших коров. В то же время для семей колхозников, в которых отд. члены не выработали в истекшем году установленного минимума трудодней, налог увеличивался вполовину. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об изменении практики планирования сельского хозяйства» (9.3.1955) обязывало местные органы власти доводить до К. только общие показатели по объёму заготовок, К. получили право осуществлять конкретное планирование произ-ва по своему усмотрению. Новый Устав сельхозартели 1956 предоставил К. право самим определять размеры приусадебных участков крестьян, количество скота, находившегося в личной собственности, устанавливать минимум трудодней, вносить изменения в Устав сельхозартели применительно к местным условиям. В К. вводилось ежемесячное авансирование труда и форма денежной оплаты по дифференциров. расценкам. Летом 1957 ЦК КПСС и СМ СССР приняли совместное постановление «Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих» (вступало в действие с 1 янв. 1958). Поставка с.-х. продукции стала осуществляться в форме гос. закупок на основе долгосрочных планов с распределением плановых заданий по годам. Устанавливалась выдача беспроцентных денежных авансов. Одновременно руководители государства и КПСС, гл. обр. Н. С. Хрущёв (продолжил реформирование с. х-ва после освобождения Маленкова с поста пред. СМ в янв. 1955), сделали ставку на достижение резкого подъёма с. х-ва путём создания крупных хозяйств и расширения произ-ва: зернового – за счёт целинных земель освоения (с 1954), животноводческого – за счёт повсеместного распространения посевов кормовой кукурузы (с 1955). Укрупнение колхозов и их преобразование в совхозы сопровождались централизацией руководства, агротехнич., инж. служб, строительством центр. усадеб; сотни тысяч деревень объявлялись «неперспективными». Колхозам продавалась с.-х. техника упраздняемых МТС (согласно закону «О дальнейшем укреплении колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» от 31.3.1958). Эта оправданная, но поспешная и плохо подготовленная мера привела к непомерным финансовым издержкам, подрыву ремонтной базы колхозов, массовой «утечке» механизаторов из деревни.

За 1953–58 валовая продукция с. х-ва возросла почти в 1,5 раза, животноводческая – вдвое, объём товарной сельхозпродукции увеличился в 1,8 раза (в 1953–1958 денежные и натуральные доходы колхозников возросли в 1,6 раза, выдача денег на трудодень увеличилась втрое), однако в 1959 началось падение сбора зерновых, в т. ч. и на целинных землях. Расход зерна впервые превысил гос. заготовки (в 1963 руководство вынуждено было закупить его за рубежом, такая практика приняла систематич. характер). Чтобы выполнить завышенные планы по мясомолочной продукции (в 1957 поставлена задача догнать в ближайшие 3–4 года США по произ-ву мяса, масла и молока на душу населения), К. стали прибегать к припискам, а также насильств. выкупу коров у крестьян, угрожая не выделять им корма и пастбища. В свою очередь, крестьяне начали резать скот. Кормовая проблема обострилась: «кукурузная кампания» провалилась (осуществлялась повсеместно, в т. ч. и в климатически непригодных зонах), а традиц. многолетние кормовые травы были перепаханы. В 1956–60 поголовье скота в личных приусадебных хозяйствах заметно сократилось (с 35,3% по отношению к общему поголовью продуктивного скота в стране до 23,3%), в К. – незначительно выросло (с 45,7% до 49,8%). Выкупая технику у МТС (часто принудительно), К. попадали в долги. Всё это привело к ухудшению продовольств. положения в стране. В 1961 в СССР возникла серьёзная нехватка мяса, молока, масла, хлеба. Пытаясь решить продовольств. проблему, правительство в 1962 увеличило закупочные цены на мясо и птицу в ср. на 35% и соответственно повысило розничные цены на мясомолочную продукцию на 25–30%, что привело к волнениям в ряде городов, в т. ч. Новочеркасске (см. Новочеркасские события 1962).

Потребовались меры, направленные на интенсификацию с.-х. произ-ва на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейшего увеличения произ-ва с.-х. продукции. Им было уделено серьёзное внимание на пленумах ЦК (в дек. 1963, февр. 1964, марте 1965). С сер. 1960-х гг. вновь предпринимались попытки повысить производительность колхозного произ-ва путём усиления материальной заинтересованности колхозников и расширения хозяйств. самостоятельности К. План обязательных закупок зерна был снижен и объявлен неизменным на предстоящие 10 лет. Закупочные цены на с.-х. продукцию повышены в 1,5–2 раза. Предусматривались 50%-ные надбавки за сверхплановую продукцию, снижены цены на технику и запчасти. С К. списали все долги. Количество отчётных показателей, спускаемых сверху, было уменьшено. К. предоставлялось право самостоят. планирования в пределах гос. заданий. Это привело к увеличению произ-ва с.-х. продуктов и положительно сказалось на торговле колхозных рынков. Увеличилось поступление мяса, молочных продуктов, овощей, фруктов, заметно снизились цены. В 1964 колхозники получили право на гос. пенсионное обеспечение по старости (мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет), инвалидности и в случае потери кормильца. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 16.5.1966 «О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства» К. стали переходить на гарантированную ежемесячную оплату труда, исходя из тарифных ставок соответствующих категорий работников совхозов (в 1969 перешло более 95% К.). Для обеспечения гарантии в оплате труда Госбанку было разрешено предоставлять кредиты (при недостатке собств. средств у К.) сроком на 5 лет с началом погашения их через 3 года. Новый Примерный устав (1969) предусматривал установление в К. нормированного рабочего дня, введение оплачиваемых отпусков, пособий по нетрудоспособности и др. меры по расширению прав колхозников. Были оптимизированы сроки проведения с.-х. работ, резко увеличилась поставка минер. удобрений. Однако в целом реформы 1960-х гг. не привели к ожидаемому повышению эффективности колхозной системы, т. к. оплата труда колхозников не была связана с увеличением объёмов аграрной продукции и снижением её себестоимости.

Стремясь стимулировать производительность труда колхозников, государство в кон. 1970-х гг. стало поощрять коллективный подряд, создание коллективов интенсивных технологий, в которых оплата труда зависела от конечного результата. С 1976 в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР» (1974) колхозникам, как и всем сов. гражданам, выдавались паспорта (с 1959 колхозникам, уезжавшим на работу в город, выдавались врем. паспорта). Неуклонный рост гос. инвестиций в развитие К. и с. х-ва в целом (3,5 млрд. руб. в сер. 1960-х гг., 55 млрд. руб. в сер. 1980-х гг.) сопровождался уменьшением отдачи от них. Денежные средства и поставляемая в село техника использовались в форме неделимых фондов, экономически не связанных с материальными интересами колхозников. А наращивание объёмов финансирования сопровождалось усилением централизации и, как следствие, бюрократизацией в сфере регулирования с.-х. произ-ва. Ежегодные темпы роста с.-х. продукции постепенно снижались: 4,3% в 1966–70, 2,9% в 1971–75, 1,8% в 1976–80, 1,1% в 1981–85. К 1980 уровень рентабельности в К. составил 0,4%, произ-во 7 из 13 главных видов с.-х. продукции являлось убыточным. Ежегодное привлечение рабочей силы из городов на помощь К. помогало в уборке урожая, но не могло вывести колхозный строй из кризиса. Продовольств. программа 1982 предусматривала оздоровление аграрного сектора на основе индустриальной модернизации с.-х. произ-ва, но не предполагала качественного преобразования колхозно-совхозной системы. Поэтому она имела лишь временный эффект благодаря крупным финансовым вливаниям в агропром. комплекс.

Во 2-й пол. 1980-х гг. был взят курс на масштабное и повсеместное внедрение коллективного, семейного и индивидуального арендного подряда, однако процесс «раскрестьянивания» деревни зашёл слишком далеко и эти меры не помогали. В ходе осуществления радикальных рыночных реформ 1990-х гг. стоимость с.-х. техники, горючего, электроэнергии постоянно росла, цена на готовую продукцию К. падала; в связи с курсом правительства на развитие фермерских хозяйств прекратилась гос. поддержка К. В нач. 1990-х гг. многие К. и совхозы были реорганизованы в паевые товарищества (акционерные об-ва) с полной или ограниченной ответственностью, часть из них распалась, 2,9 тыс. (8,8% всех с.-х. предприятий) преобразовались в с.-х. кооперативы с сохранением названия «колхоз». То есть налицо явный обман крестьян.

Свежие комментарии